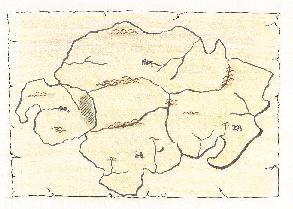

| ◆ひとつの大陸から成る。小島などは無い。 ◆国家 ・朧阿(ろうあ)国:北に位置する国家。 首都:瑞城(ずいぎ) ・嘉条(かじょう)国:南に位置する国家。 首都:陽興(ようこう) ・史鳳(しほう)国:東に位置する国家。 首都:彩和(さいわ) ・少飛(しょうひ)国:西に位置する国家。 首都:陸迦(りくか) |

|

| ◆少数部族 (呼称は『●族』) | |

| ・大陸の中央部に点在して生活する、四方どの国家にも属さない人々。 | |

| ・一部族の人数は様々。平均的にひとつの街程度。 | |

| ・各部族ごとに、特有の髪・瞳(・肌)の色を有している。 | |

| ・各国領土においては異質の目で見られる事が多い(格差有り)。 | |

| ・季節によって、居住地を移動する部族もあり。 | |